目次

ローン返済計画を立てるポイント

賃貸住宅の建築資金計画がまとまると、最後に金融機関からのローン返済計画を立てなければなりません。

ここでは、次の建築資金計画がまとまったとして、ローン返済計画を立てることにします。

○建物構造:木造2階建てアパート1棟。1DK 10戸。

○床面積:1階70坪(231m²)、2階60坪(198m²)、延床面積:130坪(429m²)。

○資金計画:事業資金8,660万円。うち借入金7,000万円、自己資金1,660万円。

実際に借入金7,000万円をどのようにして返済するのが良いのかを検討することになります。

賃貸住宅の場合、一般の住宅と比べて建物の規模が大きく、その分建築費用も高くなりますので、どうしても借入金が多くなります。高額なローンを利用する場合、少しでも返済の負担を軽くするために有利な条件でローンを組む努力を惜しんではいけません。

ローン返済計画を立てる際にポイントになるのが、次の3つです。

- 元利均等返済と元金均等返済のどちらを選ぶか。

- どのような金利タイプを選ぶか。

- 返済期間をどのぐらいにするか。

元利金等返済と元金均等返済のどちらを選ぶか?

借入金を返済する方法には、「元利均等返済」と「元金均等返済」の2種類があります。

元利均等返済

元利均等返済とは、毎月の返済額が一定になる返済方法。返済開始当初は利息分の返済額が多く、返済期間の満了に近づくにつれて元金の返済額が多くなります。

元利均等返済では、返済額が一定なので、返済計画が立てやすく、長期的な事業に向いていること。元金均等にくらべると、返済開始当初の返済額を少なくできること、などのメリットがありますが、元金均等返済よりも返済総額が多くなるというデメリットがあります。

元金均等返済

元金均等返済とは、毎月の元金の返済額が一定となる返済方法。元金の残高につき利息がかかるため返済開始当初は、利息の負担が大きく、返済額が多くなります。

元金均等返済では、元金の返済額が一定なので、利息の減少が早く、毎月の返済額がだんだんと少なくなること。元利均等返済と比べると、早く元金が減少するので、返済総額が少なくてすむこと、などのメリットがあります。これに対して、返済開始当初の返済額がもっとも多くなるので、開業当初の経営が苦しくなるのがデメリットになります。

賃貸経営では元利均等返済が無難!

それぞれのメリット・デメリットを考慮すると、長期的な事業になる賃貸経営では、返済額が一定である元利均等返済を選んだ方が無難ではないでしょうか。

参考までに、借入金7,000万円を金利年2%、返済期間30年、元利均等で返済する場合の返済表を示しておきます。

| 年 | 元金返済額 | 利息返済額 | 返済額合計 | 借入残高 |

| 1 | 1,725,494円 | 1,400,000円 | 3,125,494円 | 68,274,506円 |

| 2 | 1,760,004円 | 1,365,490円 | 3,125,494円 | 66,514,502円 |

| 3 | 1,795,204円 | 1,330,290円 | 3,125,494円 | 64,719,298円 |

| 4 | 1,831,109円 | 1,294,385円 | 3,125,494円 | 62,888,189円 |

| 5 | 1,867,731円 | 1,257,763円 | 3,125,494円 | 61,020,458円 |

| 6 | 1,905,085円 | 1,220,409円 | 3,125,494円 | 59,115,373円 |

| 7 | 1,943,187円 | 1,182,307円 | 3,125,494円 | 57,172,186円 |

| 8 | 1,982,051円 | 1,143,443円 | 3,125,494円 | 55,190,135円 |

| 9 | 2,021,692円 | 1,103,802円 | 3,125,494円 | 53,168,443円 |

| 10 | 2,062,126円 | 1,063,368円 | 3,125,494円 | 51,106,317円 |

| 11 | 2,103,368円 | 1,022,126円 | 3,125,494円 | 49,002,949円 |

| 12 | 2,145,436円 | 980,058円 | 3,125,494円 | 46,857,513円 |

| 13 | 2,188,344円 | 937,150円 | 3,125,494円 | 44,669,169円 |

| 14 | 2,232,111円 | 893,383円 | 3,125,494円 | 42,437,058円 |

| 15 | 2,276,753円 | 848,741円 | 3,125,494円 | 40,160,305円 |

| 16 | 2,322,288円 | 803,206円 | 3,125,494円 | 37,838,017円 |

| 17 | 2,368,734円 | 756,760円 | 3,125,494円 | 35,469,283円 |

| 18 | 2,416,109円 | 709,385円 | 3,125,494円 | 33,053,174円 |

| 19 | 2,464,431円 | 661,063円 | 3,125,494円 | 30,588,743円 |

| 20 | 2,513,720円 | 611,774円 | 3,125,494円 | 28,075,023円 |

| 21 | 2,563,994円 | 561,500円 | 3,125,494円 | 25,511,029円 |

| 22 | 2,615,274円 | 510,220円 | 3,125,494円 | 22,895,755円 |

| 23 | 2,667,579円 | 457,915円 | 3,125,494円 | 20,228,176円 |

| 24 | 2,720,931円 | 404,563円 | 3,125,494円 | 17,507,245円 |

| 25 | 2,775,350円 | 350,144円 | 3,125,494円 | 14,731,895円 |

| 26 | 2,830,857円 | 294,637円 | 3,125,494円 | 11,901,038円 |

| 27 | 2,887,474円 | 238,020円 | 3,125,494円 | 9,013,564円 |

| 28 | 2,945,223円 | 180,271円 | 3,125,494円 | 6,068,341円 |

| 29 | 3,004,128円 | 121,366円 | 3,125,494円 | 3,064,213円 |

| 30 | 3,064,213円 | 61,284円 | 3,125,497円 | - |

| 合計 | 70,000,000円 | 23,764,823円 | 93,764,823円 |

繰上返済

元利均等返済・元金均等返済のいずれの返済方法を選んでも、通常の返済に加えて元金の全額または一部を前倒しで返済することができます。「繰上返済」と呼ばれるもので、元金を減らすことにより利息の支払いを軽減させることができます。繰上返済には、「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類があります。

| タイプ | 内容 |

| 期間短縮型 | 毎月の返済額を変更せずに返済期間を短縮するタイプ。短縮した期間の利息の支払いが軽減される。 |

| 返済額軽減型 | 返済期間を短縮せずに毎月の返済額を少なくするタイプ。返済期間は変わらないが、月づきの支払いが少なくなる分、資金計画に余裕ができる。 |

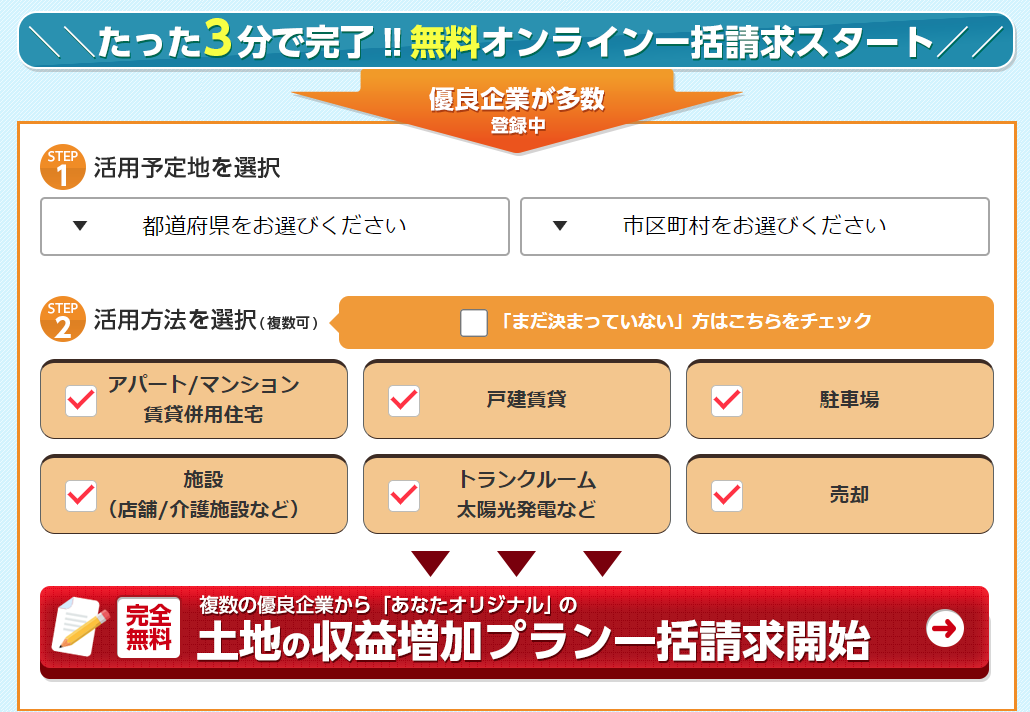

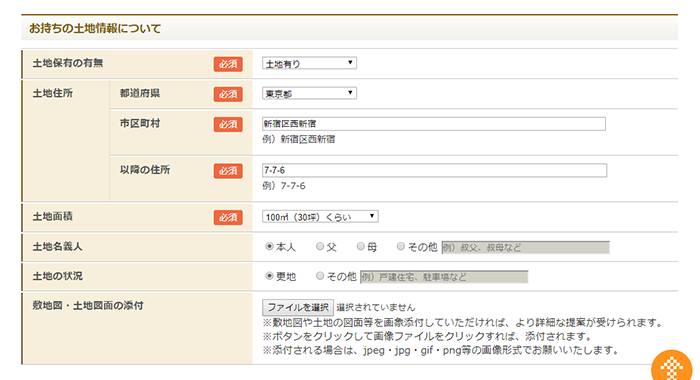

タウンライフ土地活用は 120を超える会社 の中から、あなたの地元に対応した不動産を一覧で表示してくれます。 あとは資料請求したい会社にチェックをつけて、「一括取り寄せを依頼する」だけ。これで完了です! 後々選択した会社から連絡がくるのを待つだけです。 厳選された企業しか参加していないので、しつこい営業の電話がかかってくることもないそうです。資料請求した後に断っても大丈夫なので、自分にとって一番納得のいく提案を選びましょう。土地活用で失敗しないために

今、あなたがこのページをご覧になっているということは、「 土地 」についてお悩みを抱えているということだと思います。土地というのは資産の一種ですから、資本・労働・経営と並び付加価値を生み出す生産要素として捉えていた方が多いのではないでしょうか。 ですが、実際に土地を所有すると様々な問題や悩みが生まれますよね。こういったお悩みをもっている方も多いのではないでしょうか。

- 現在土地を持っているが 何も活用できていない

- 今後土地を相続するが 相続税 が心配

- 所有している・相続する土地が 田舎 にある …etc

↓↓失敗しない土地活用術はコチラ

どのような金利タイプを選ぶか?

ローン金利のタイプには、大別すると「固定金利型」「変動金利型」「固定金利期間選択型」の3種類があります。

固定金利型

固定金利型は、ローン返済期間中の金利が固定されているもので、返済額は一定です。低金利のときに固定金利で借りておけば、その後、金利が上昇してもローン金利は変わりません。しかし通常は、他の金利タイプに比べると金利が高く設定されています。

変動金利型

変動金利型は、金融情勢によって定期的に適用される金利が変動するものです。通常は固定金利型よりも利率が低く設定されており、お得感があります。しかし金融情勢によっては、予想以上に金利が上がる可能性があり、借りた時点で返済の総額がいくらになるか分からないのも、不安材料になります。通常は、金利の見直しは年に2回、返済額の見直しは5年に1回行われます。

固定金利期間選択型

固定金利型と変動金利型の折衷型である固定金利期間選択型は、返済開始当初の一定期間は固定金利型、その後、固定金利型と変動金利型のどちらかを選択できるタイプです。固定金利型と変動金利型のそれぞれのメリットを組み入れています。

金利タイプを選ぶポイント

一般的には、経費の節約を求めて少しでも返済額を少なくしたい場合は変動金利型、経営の安定化を求めて返済額を固定したい場合は固定金利型が良いといえます。どちらも望む場合は、固定金利期間選択型を選ぶことになります。 賃貸経営では、経費の節約を重視して変動金利型を選ぶケースが多いようです。参考までに、金利が変動することで月づきの返済額がどの程度増減するのかを見るために、借入金を1,000万円として、返済期間10年~30年、年金利1.5%~4.0%のそれぞれの月づきの返済額を提示しました。返済期間が30年の場合でも、金利が1.5%から2.0%に0.5%上昇しただけで、月額2,449円、1年間で29,388円も負担が増えることになります。

1,000万円を借入した場合の金利ごとの月額返済額(元利均等返済)

年金利 借入金返済期間 10年 15年 20年 25年 30年 1.5% 89,791円 62,074円 48,254円 39,993円 34,512円 2.0% 92,013円 64,350円 50,588円 42,385円 36,961円 2.5% 94,269円 66,678円 52,990円 44,861円 39,512円 3.0% 96,560円 69,058円 55,459円 47,421円 42,160円 3.5% 98,885円 71,468円 57,995円 50,062円 44,904円 4.0% 101,245円 73,968円 60,598円 52,783円 47,741円

返済期間をどのぐらいにするか?

上記事例の借入金7,000万円を年金利2%で借りた場合の返済期間を10年から30年に設定して月づきの返済額をシミュレーションしてみることにします。

月ごとの収支バランスを考える

返済期間が20年の場合、月づきの返済額は354,118円。これを10年に短縮すると、返済額は644,094円になり、289,976円も増え、約1.8倍の負担増になります。逆に30年に延長すると、返済額は258,733円になり、95,385円少なくなります。1年間で1,144、620円の差が生じ、返済の負担がグッと軽くなります。

このようにローンの返済期間は、賃貸経営に大きな影響を及ぼします。家賃収入とバランスのとれた返済計画を立てることが不可欠になります。

1つの判断基準としては、毎月必ず支出しなければならないローン返済額と管理手数料を合わせた額を家賃収入の半分程度に収められるかどうかという基準があります。もちろんこれ以外にも、固定資産税や修繕費、建物・設備のメンテナンス費用なども賄う必要がありますが、取り敢えず月単位の支出と収入のバランスを考えるわけです。それには、月額の支出を収入の半分程度に抑えるのが理想的なのです。

家賃収入とバランスのとれた返済期間にする

例えば、上記事例で1DKのアパートの家賃を7万円に設定したとすると、全10戸で月額の家賃収入は70万円。管理手数料を家賃収入の7%、約5万円とすると、70万円÷2-5万円=30万円。つまり月づきのローン返済額を30万円以内にするのが理想的な収支バランスになります。そうすると、返済期間が20年ではこれを超えてしまうので、25年にして返済額を296,698円にするのが、収支バランスがとれた返済計画といえます。さらに余裕をもたせて返済期間を30年にしても良いかもしれません。

借金はなるべく早く返したいと考えるのはもっともなことですが、安定した賃貸経営を行うには、無理をせず返済期間に余裕をもたせた方が賢明です。利息の支払いの負担が増えますが、賃貸経営では、利息を必要経費に計上することができます。返済中であっても、資金に余裕ができれば、一部を繰上返済することもできますので、余裕のある返済期間を設定することをおすすめします。

7,000万円を金利2%で借入した場合の借入期間別元利均等返済額

借入期間 月額返済率(%) 月額返済額 年間返済額 10年120回払い 0.920% 644,094円 7,729,128円 15年180回払い 0.644% 450,456円 5,405,472円 20年240回払い 0.506% 354,118円 4,249,416円 25年300回払い 0.424% 296,698円 3,560,376円 30年360回払い 0.370% 258,733円 3,104,796円