目次

市場調査の必要性

私が賃貸住宅の建て替えの相談を受けたときによくする質問があります。

返ってくる回答のほとんどが次のような内容です。

なぜこのような回答になるのでしょうか?

ほとんどが市場調査を行わず、需要やニーズを調べることなく、ハウスメーカーや工務店の言いなりで、土地の面積に合わせて賃貸住宅を建ててしまっているからではないでしょうか。

高額な投資を必要とする賃貸経営において、これで本当に良いのでしょうか?

例えば、食品メーカーが新商品を開発する場合、手もとにある原料だけを使って、取り敢えず新商品を開発するようなことは、まずあり得ません。

店頭の売れ筋や顧客アンケートなどの市場調査を行った上で、顧客が求めるのはこのような商品に違いないという仮説を立ててから、新商品を開発するはずです。

そうでないと、顧客のニーズに合致した商品など、開発できるわけがありません。

不動産もまったく同じです。市場調査を行わず、需要やニーズを無視して賃貸住宅を建てても、成功を望むことはできないのです。

市場調査とは?

市場調査とは、

「企業が商品やサービスを開発する前に市場の需要の動向などを調査すること」

です。

「マーケティングリサーチ」とも呼ばれています。

いくら投資分析を行って収益性や安全性が見込まれるからといって、建てた賃貸住宅に市場性がなければ、投資効果を得ることができません。賃貸経営には、投資分析と市場調査の両方が必要なのです。

誰でも簡単にできるのが、その地域でのヒアリング。自ら不動産業者を巡って、情報を収集することから始められます。

これから賃貸住宅を建てることを話せば、将来顧客になる可能性がありますので、不動産業者も協力を惜しむことはないでしょう。

具体的には、周辺地域を含めて次の項目を調査することになります。

- ①需要が見込まれる年代層と世帯構成。

- ②需要が高い賃貸住宅の広さと間取り。

- ③入居者が求めている建物性能や設備。

- ④取り扱っている賃貸住宅の建物の構造や築年数。

- ⑤取り扱っている賃貸住宅の入居率。

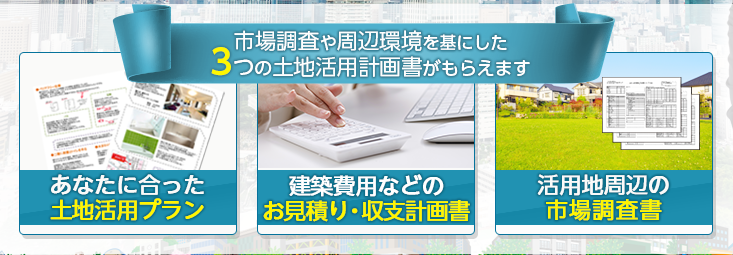

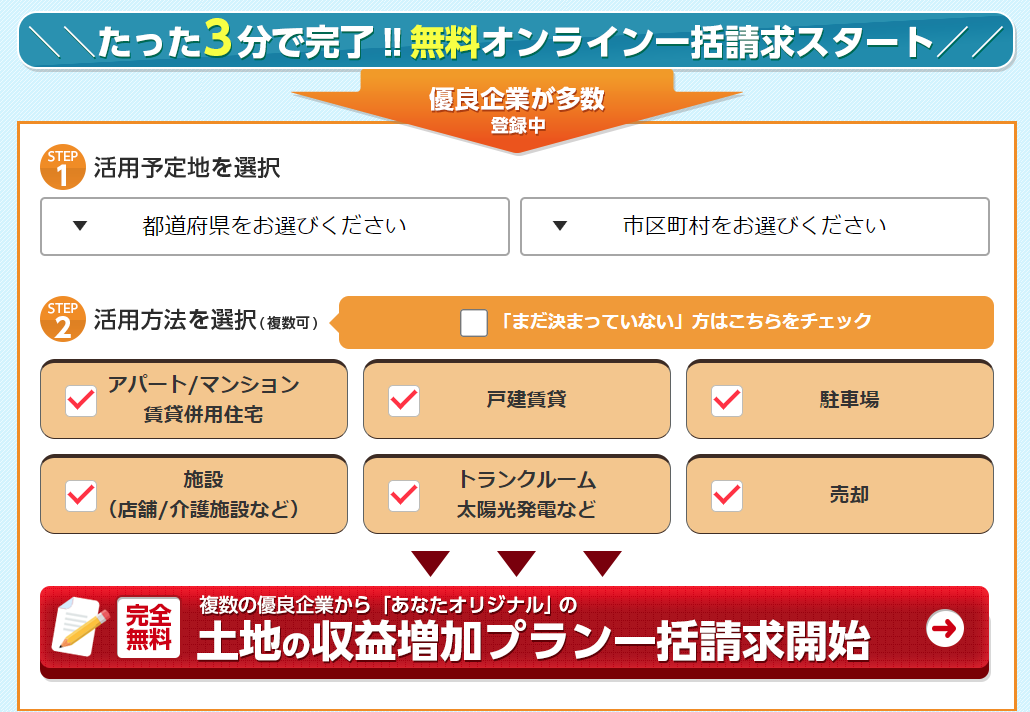

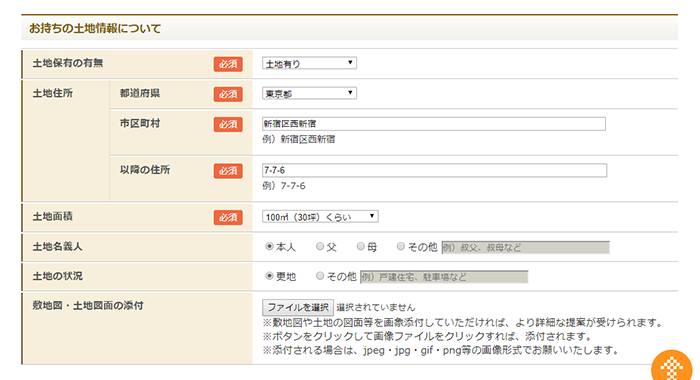

タウンライフ土地活用は 120を超える会社 の中から、あなたの地元に対応した不動産を一覧で表示してくれます。 あとは資料請求したい会社にチェックをつけて、「一括取り寄せを依頼する」だけ。これで完了です! 後々選択した会社から連絡がくるのを待つだけです。 厳選された企業しか参加していないので、しつこい営業の電話がかかってくることもないそうです。資料請求した後に断っても大丈夫なので、自分にとって一番納得のいく提案を選びましょう。土地活用で失敗しないために

今、あなたがこのページをご覧になっているということは、「 土地 」についてお悩みを抱えているということだと思います。土地というのは資産の一種ですから、資本・労働・経営と並び付加価値を生み出す生産要素として捉えていた方が多いのではないでしょうか。 ですが、実際に土地を所有すると様々な問題や悩みが生まれますよね。こういったお悩みをもっている方も多いのではないでしょうか。

- 現在土地を持っているが 何も活用できていない

- 今後土地を相続するが 相続税 が心配

- 所有している・相続する土地が 田舎 にある …etc

↓↓失敗しない土地活用術はコチラ

市場調査のポイント

市場調査によってデータを集めると、次はそれを分析します。

分析の結果いかんによっては、賃貸経営を諦めざるを得ない場合もあります。市場調査を行う上で重要なポイントは、次の3つです。

1.その土地に賃貸需要が見込まれるか?

土地の立地条件は変えられません。

同じ立地条件で賃貸需要があるのかをまず見極める必要があります。需要があると見込まれる場合、どのような広さや間取り、タイプなのかを判定します。

例えば、その土地の徒歩数分圏内に賃貸住宅が1軒も存在しない場合やその土地よりも駅に近い新築アパートの空室率が高い場合などは、そもそも賃貸需要が少ないといえます。

2.需要に対して供給が過剰になっていないか?

賃貸需要が見込まれる場合、その供給状況がどのようになっているかを調べます。

賃貸需要が見込まれるとしても、それに対する供給が過剰になっている場合は、競争が激しくなり、思うように入居者が集まらないおそれがあります。

賃貸物件の空室率や依頼件数に対する成約件数の割合などで、需要に対する供給状況を判定することができます。

3.周辺環境に変化の兆しがないか?

将来的に企業や大学、大型商業施設などが進出する場合、その地域の賃貸需要が一気に高くなりますので、このような変化の兆しがあるかを調べます。

なお、変化は良いものに限ったことではありません。

大型商業施設などが撤退する場合、需要が低くなるおそれがあります。周辺環境の変化については、プラス・マイナス両面から調査しなければなりません。

賃貸アパート・マンション住宅をプランニングする手法

市場調査の3つのポイントをクリアすると、次は賃貸住宅のプランニングに入ります。

プランニングは、次の手順で行います。

- ターゲットにする入居者層を決める。

- 間取り・占有面積を決める。

- 建物の構造を決める。

- 設備を決める。

1.ターゲットにする入居者層を決める

賃貸住宅の入居者層については、あまりターゲットを絞り込まず、誰にでも住みやすい万人向けの住宅にした方が良いという考え方があります。

しかし供給過剰による競争が激化している今日、個性もこだわりもない平凡な賃貸住宅は、あまり人気がありません。

それよりも特定の入居者層に魅力のある住宅を提供した方が、確実に入居者を確保できます。

ターゲットにすべき入居者層は、大別すると、ファミリー層と単身者層の2つに分けられますが、これでは不十分です。ここでは、次の6つに分類します。

市場調査のデータに基づき、どの層をターゲットにするかを絞り込みます。

- ①夫婦に子ども2人程度の標準的な家族世帯

- ②子どもがいない夫婦世帯

- ③子育てが終わり、夫婦2人になったシニア夫婦世帯

- ④標準的なサラリーマンの単身者

- ⑤学生

- ⑥女性単身者

2.間取り・占有面積を決める

かつての賃貸住宅は、狭い部屋が多かったようです。

標準的なファミリータイプの占有面積を比べても、分譲マンションは70m²を超えるものが多いのに対して、賃貸マンションは50m²程度のものが主流でした。

その理由は、1戸の面積を広げると、その分が家賃に跳ね返り、家賃が高くなると、入居者の募集に影響を及ぼすからだと考えられていました。

しかし部屋の広さは、入居者にとって譲れないものの1つで、狭さを理由に住み替える人も少なくありません。

これから賃貸住宅を建てる場合、単に居住用のスペースを貸すという感覚ではなく、入居者にゆとりある住環境を提供するのだという意気込みが必要です。

そうであるならば、多少家賃が高くなったとしても、余裕のある広さを提供する必要があるのではないでしょうか。

私が提案するタイプ別の間取りと占有面積は、次のとおりです。

タイプ 間取り 占有面積 ファミリータイプ 2DK 45m²~50m² 2LDK 50m²~60m² 3LDK 60m²~70m² 単身者タイプ 1DK 25m²~30m² 1LDK 30m²~40m² 上記は、あくまでも標準的な間取りと占有面積です。ターゲットにする入居者層に合わせてアレンジする必要があります。

ファミリータイプでは、

①標準的な家族世帯と比べると、

②子どもがいない夫婦世帯には富裕層が多く、広めの部屋を好む傾向があります。

③シニア夫婦世帯も同様に広めの部屋が好まれ、さらにバリアフリー化が必要です。

単身者タイプでは、

④標準的単身者と比べると、

⑤学生は少々部屋が狭くても大丈夫ですが、

⑥女性単身者の30代~40代のキャリアウーマンは富裕層が多く、広めの部屋を好む傾向があります。

いずれにしても、ターゲットに見定めた入居者層が好む部屋の広さと間取りにしなければなりません。

3.建物の構造を決める

賃貸住宅の間取りや占有面積が決まれば、次は建物の構造を決めなければなりません。

阪神淡路大震災と東日本大震災の2つの大きな震災に見舞われたことで、建物の耐震性は、間取りや専有面積と同じぐらいに入居者の関心度が高くなっています。

耐震性に限られたことではありませんが、建物の構造により、耐火性・耐久性・遮音性・通気性・保湿性などに差が出てきますので、どのような建物の構造が、これから建てようとしている賃貸住宅に適しているかを慎重に判断する必要があります。

一般的に賃貸住宅には、「木造」「軽量鉄骨造り」「鉄筋コンクリート(RC)造り」の3つの構造が用いられます。それぞれの特徴は次のとおりです。

建物の構造 特徴 木造 施工・解体ともに比較的短期間で行うことができ、建築コストを安く抑えられる。通気性が良く、湿気がこもりにくいのは、木造建築ならではの長所。他方で遮音性が低い。音が筒抜けになる。白アリの被害が出やすい。耐火性が低いなどの欠点。 軽量鉄骨造り 木造よりも耐震性・耐火性・遮音性に優れていると一般的にいわれている。しかし実際には熱に弱く、軽量鉄骨の柱は一定以上の熱が加わると、簡単に曲がってしまい、遮音性も木造とほとんど変わらないことが多い。大手ハウスメーカーが手がける賃貸住宅のほとんどが軽量鉄骨造り。 鉄筋コンクリート造り

(RC 造り)耐震性・耐久性・耐火性・遮音性・保湿性のどれを見ても、木造や軽量鉄骨造りよりも格段に優れている。ただし重量が重くなるので、強固な地盤でしか建てられない。建築コストが嵩むのが欠点。

3つの中で圧倒的に人気があるのが鉄筋コンクリート(RC)造りです。

阪神淡路大震災では、木造家屋の半数以上が全壊したのに対して、RC造りの全壊は10%未満だったといわれています。しかもRC造りで被害に遭った建物の大半が、古い建築基準法下でつくられたもので、現在の基準を充たしている建物のほとんどが、全壊を免れたようです。

さらに東日本大震災においても、沿岸部の木造家屋が軒並み津波によって流出してしまいましたが、RC造りの建物の多くが残り、しかも再使用が可能だったといわれています。重量が重いRC造りの特徴が津波に対して有効に作用したようです。

建物の構造は建築費に大きくかかわってきますので、3つの構造の長所・欠点をよく理解した上で、資金計画とも相談しながら慎重に決めるようにしましょう。

4.設備を決める

最後のプランニングは、賃貸住宅に設置する設備を決めることです。

入居者が賃貸物件を決めるにあたって、もっとも気にするのは家賃だといわれています。これ以外にも、路線や最寄り駅からの距離、部屋の広さや間取り、設備などが重要視されます。

この中で入居者の関心度が高いにもかかわらず意外に見落とされているのが設備です。

全国賃貸住宅新聞社が「入居者に人気の設備ランキング2017」を発表しましたので、紹介します。

このランキングは、全国の不動産業者372社を対象にアンケート調査を行い、「この設備がなければ入居が決まらない」と「この設備があれば、周辺相場よりも高くても決まる」の2つの項目で、ファミリー向け物件と単身者向け物件のそれぞれのランキング形式で発表したものです。

「この設備がなければ入居が決まらない」設備ランキング

順位 ファミリー向け物件 単身者向け物件 1位 室内洗濯機置き場 追い炊き機能付きバスタブ 2位 TVモニター付きインターホン 独立洗面化粧台 3位 独立洗面化粧台 室内洗濯機置き場 4位 洗浄機能付き便座 TVモニター付きインターホン 5位 インターネット無料 洗浄機能付き便座 6位 エントランスのオートロック システムキッチン 7位 備え付け証明 ガスコンロ 8位 宅配ボックス エントランスのオートロック 9位 ガスコンロ ウォークインクローゼット 10位 浴室換気乾燥機 エレベーター

「この設備があれば、周辺相場よりも高くても決まる」設備ランキング

順位 ファミリー向け物件 単身者向け物件 1位 インターネット無料 インターネット無料 2位 エントランスのオートロック エントランスのオートロック 3位 宅配ボックス 追い炊き機能付きバスタブ 4位 ホームセキュリティー 宅配ボックス 5位 ウォークインクローゼット システムキッチン 6位 浴室換気乾燥機 ホームセキュリティー 7位 TVモニター付きインターホン 浴室換気乾燥機 8位 独立洗面化粧台 ガレージ 9位 ボウハンカメラ ウォークインクローゼット 10位 システムキッチン エコキュート(電気)

かつてこのようなランキングで上位を占めていた「エアコン」「浴室とは独立したトイレ」「備え付け収納」などは、すっかり姿を消しています。

つまり今やこれらの設備は付いているのがあたり前だと入居者は思っているのです。

エアコンがなく、トイレが浴室の中にあり、備え付け収納がないような賃貸住宅は、入居者にとって論外であり、完全に無視されてしまいます。

これからは、

- 室内洗濯機置き場

- 追い炊き機能付きバスタブ

- 洗浄機能付き便座

- 独立洗面化粧台

などもあたり前の設備になりつつあります。

さらにもう1歩進めると、

- エントランスのオートロック

- TVモニター付きインターホン

- 宅配ボックス

- 浴室換気乾燥機

- ウォークインクローゼット

- インターネット無料

などは、入居者を惹きつける魅力ある賃貸住宅には必須の設備になるのではないでしょうか。

タウンライフ土地活用は 120を超える会社 の中から、あなたの地元に対応した不動産を一覧で表示してくれます。 あとは資料請求したい会社にチェックをつけて、「一括取り寄せを依頼する」だけ。これで完了です! 後々選択した会社から連絡がくるのを待つだけです。 厳選された企業しか参加していないので、しつこい営業の電話がかかってくることもないそうです。資料請求した後に断っても大丈夫なので、自分にとって一番納得のいく提案を選びましょう。土地活用で失敗しないために

今、あなたがこのページをご覧になっているということは、「 土地 」についてお悩みを抱えているということだと思います。土地というのは資産の一種ですから、資本・労働・経営と並び付加価値を生み出す生産要素として捉えていた方が多いのではないでしょうか。 ですが、実際に土地を所有すると様々な問題や悩みが生まれますよね。こういったお悩みをもっている方も多いのではないでしょうか。

- 現在土地を持っているが 何も活用できていない

- 今後土地を相続するが 相続税 が心配

- 所有している・相続する土地が 田舎 にある …etc

↓↓失敗しない土地活用術はコチラ

浴室テレビと自動販売機で成功した事例

埼玉県大宮のお客さまで、浴室にテレビを設置して成功したとてもレアなケースを紹介します。

大宮は賃貸住宅の供給過剰な地域で、どうしても注目される設備を入れたいと考えたお客さまは、かつてある入居者から浴室にテレビを付けられないかと相談されたことを思い出し、新築したアパートの全戸に浴室テレビを設置しました。

浴室テレビは設備ランキングの上位に入っておらず、半信半疑でしたが、お風呂に入りながらテレビが観られることが、女性の入居者にとても好評だったようです。

設備の投資額は1戸5万円程度。10年稼働させれば、月額400円程度の投資で済み、入居者に好まれれば、十分にもとがとれる投資でした。

もう1つ、このお客さまは、アパートの玄関前に自動販売機を2台設置しました。これも大ヒットで、入居者が利用できるだけでなく、夜は街灯代わりになり、明るくてとても好評だったようです。

ロフトの設置は地域による

間取りを検討する際、ロフトを提案するハウスメーカーが多いようです。

しかしロフトをつくるコストに見合うだけの収益性がない場合もあります。個人的な意見ですが、ロフトについて考えを述べることにします。

例えば、地方の賃貸住宅では、地価が安い分部屋の広さに余裕がある間取りが多く、入居者も広い部屋を好む傾向があります。部屋が広ければ、通常の部屋よりも使い勝手が悪いロフトを設置する必要はまったくありません。

ところが、例えば、首都圏の地価の高い地域でワンルームの面積が6坪以下の場合は、ロフトがあれば、その分部屋を有効利用できます。

入居者にメリットがあれば、それだけ家賃を高くできますので、収益性に結びつけられます。